| Главная » Статьи » Избранное |

Отдел полиции #8470 &thinsp 2 УМВД РФ по г. Череповцу, Участковые пункты полицииУчастковый пункт полиции #8470 &thinsp 16

Участковый пункт полиции #8470 &thinsp 17

Участковые пункты полиции #8470 &thinsp 18, #8470 &thinsp 19 Участковый пункт полиции #8470 &thinsp 24

Участковый пункт полиции #8470 &thinsp 25

ст.306 ч.1 УК РФЭкспорт в Word Экспорт в PDF Распечатать Уг. дело № 1-238/ г. П Р И Г О В О Р И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И город Череповец 15 февраля года Череповецкий федеральный городской суд Вологодской области в составе: председательствующего судьи АВЕРЬЯНОВОЙ Н.Н., с участием государственного обвинителя – помощника прокурора города Череповца ЛУКЬЯНОВА О.В. подсудимой БАКУЛИНОЙ И. В., защитника - адвоката ЗУЕВСКОЙ Т.В., представившей удостоверение № и ордер №, при секретаре ШИРЯЕВОЙ Н.С., а также с участием потерпевшего Б., рассмотрев материалы уголовного дела в отношении БАКУЛИНОЙ И. В. – обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 306 ч. 1 УК РФ, у с т а н о в и л : Подсудимая Бакулина И.В. согласилась с предъявленным ей обвинением в совершении преступления, квалифицированного органом предварительного следствия по ст. 306 ч. 1 УК РФ, как заведомо ложный донос о совершении преступления, совершенный ей при следующих обстоятельствах: Решением мирового судьи по судебному участку № 65 от 27 сентября 2010 года брак между Бакулиной И.В. и Б. был прекращен, после чего они стали проживать раздельно. В последующем при разделе совместного нажитого имущества, между Бакулиной И.В. и Б. сложились личные неприязненные отношения. В августе года Бакулина И.В. решила обратиться во Второй отдел полиции УМВД России по г. Череповцу с устным заявлением, содержащим заведомо ложные сведения о привлечении к уголовной ответственности Б. который, якобы, довел ее до самоубийства и таким образом склонить Б. к отказу от получения доли совместно нажитого имущества. 05 августа года Бакулина И.В. осознавая общественно-опасный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий в виде необоснованного обвинения Б. в доведении ее до самоубийства и желая их наступления, обратилась во Второй отдел полиции УМВД России по г. Череповцу, адрес и сообщила о совершении в отношении неё указанного преступления. Будучи предупрежденной об уголовной ответственности за заведомо ложный донос по ст. 306 УК РФ. Бакулина И.В. умышленно, обратилась с устным заявлением, содержащим заведомо ложные сведения о привлечении к уголовной ответственности Б. который, якобы, довел ее самоубийства. В своем заявлении Бакулина И.В. указала, что 05 августа года около 18 часов 30 минут в адрес Б. с целью доведения Бакулиной И.В. до самоубийства, изготовил из бельевой веревки петлю, перекинул ее через турник в коридоре квартиры, подставил табурет и, высказывая в ее адрес выражения, унижающие честь и достоинство, предложил ей совершить самоубийство. Бакулина И.В. опасаясь применения насилия со стороны Б. встала на табурет, накинула петлю на шею и совершила покушение на самоубийство путем повешения. Однако Б. предотвратил самоубийство Бакулиной И.В. Таким образом, Бакулина И.В. обвинила Б. в совершении преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ. которое в соответствии с ч. 3 ст. 15 УК РФ относится к категории преступлений средней тяжести. Заявление Бакулиной И.В. было занесено в протокол принятия устного заявления о преступлении и зарегистрировано в книге учета заявлений и сообщений о преступлениях Второго отдела полиции УМВД России по г. Череповцу № от 05 августа года. По заявлению Бакулиной И.В. следственным отделом по г. Череповец следственного управления Следственного комитета России по Вологодской области в порядке ст. ст. 144-145 УПК РФ была проведена проверка, в ходе которой обстоятельства, указанные Бакулиной И.В. в заявлении и объяснении были полностью опровергнуты, факт доведения Б. ее до самоубийства какого-либо доказательственного подтверждения не нашел. По результатам проверки 06 ноября года вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Б. по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УК РФ. то есть в связи отсутствием в его действиях признаков преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ . Основанием применения особого порядка принятия судебного решения является ходатайство подсудимой Бакулиной И.В. о применении особого порядка принятия судебного решения, которое она заявила в судебном заседании в присутствии защитника. Государственный обвинитель и потерпевший согласились с постановлением приговора без проведения судебного разбирательства. Наказание, предусмотренное санкцией ст. 306 ч. 1 УК РФ, не превышает 10 лет лишения свободы. Подсудимая Бакулина И.В. согласилась с предъявленным ей обвинением и не оспаривает это обвинение. Она осознаёт характер и последствия заявленного ей ходатайства о применении особого порядка принятия судебного решения. Данное ходатайство было заявлено ей добровольно, и после проведения консультации с адвокатом. Подсудимая Бакулина И.В. осознаёт, что в случае применения особого порядка принятия судебного решения без проведения судебного разбирательства она не вправе обжаловать приговор в кассационном порядке по основаниям не соответствия выводов суда фактическим обстоятельствам дела. Таким образом, соблюдены все условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, предусмотренные ст. ст. 314-316 УПК РФ. Суд считает, что обвинение, предъявленное подсудимой Бакулиной И.В. с которым она согласилась, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу. Действия подсудимой Бакулиной И.В. суд квалифицирует по ст. 306 ч. 1 (в редакции Федерального закона от 07.03. г. № 26-ФЗ) УК РФ, как заведомо ложный донос о совершении преступления. При назначении наказания подсудимой Бакулиной И.В. суд учитывает обстоятельства, смягчающие наказание: совершение впервые преступления небольшой тяжести, полное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка. Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой Бакулиной И.В. судом не установлено. При определении вида и размера наказания подсудимой Бакулиной И.В. суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного преступления, которое относится к категории небольшой тяжести, мнение потерпевшего о наказании, который на строгом наказании не настаивает, а также личность подсудимой: Поскольку подсудимая Бакулина И.В. впервые совершила преступление небольшой тяжести, суд назначает ей наказание в виде штрафа, с учетом требований ст. 316 п. 7 УПК РФ, ст. 56 ч. 1 (в ред. ФЗ от 07.12. N 420-ФЗ) УК РФ. На основании изложенного и руководствуясь ст. 316 УПК РФ. суд п р и г о в о р и л : БАКУЛИНУ И. В. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 306 ч. 1 (в редакции Федерального закона от 07.03. г. № 26-ФЗ) УК РФ, и назначить ей наказание по данной статье в виде штрафа в размере 5.000 (пяти тысяч) рублей. Меру пресечения на кассационный срок не избирать. Вещественные доказательства: - детализированную распечатку исходящих и входящих соединений с абонентского № на двух листах, находящуюся в материалах уголовного дела, - хранить в уголовном деле - материал проверки № по заявлению Бакулиной И.В. находящийся на ответственном хранении у заместителя руководителя СО по г. Череповец СУ СК России по Вологодской области К. - возвратить в СО по г. Череповец СУ СК России по Вологодской области. Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в Вологодский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ .

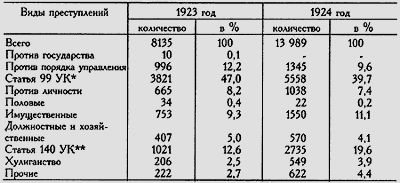

Судья Н.Н. АВЕРЬЯНОВА 3 октября 1979 года новой улице (была переименована 5-я Линия) в районе ФМК было присвоено имя партизана Окинина Бориса Степановича погибшего за свободу и независимость нашей Родины. Окинин Б.С. родился в 1912 году в деревне Лычно Устюженского района. С 1924 по 1929 год учился в средней школе № 1 Череповца. Окончив речной техникум, работал на судостроительном заводе в г. Ленинграде, учился на вечернем отделении Промышленной академии. На заводе старшим прорабом Борис проработал совсем немного, вскоре получил повышение: стал техником-конструктором, а затем и строителем судов. Он строил суда. В музее судостроительного завода Ленинграда бережно хранится пожелтевшая заметка из заводской многотиражки - в ней рассказывается о Борисе Степановиче Окинине, тогда еще просто Борисе. И экскурсовод, говоря о достижениях завода в предвоенные годы, обязательно покажет фотографию худощавого паренька: «Борис Степанович Окинин поступил к нам на электроверфь старшим прорабом в 1932 году, сразу после окончания Череповецкого речного техникума. » С первых же дней войны Борис пытался пойти добровольцем на фронт. Его не брали: должность, которую занимал Окинин, подлежала бронированию от военной службы, но как горячий патриот своей Родины, он не мог примириться с этим. Тогда Борис нашел выход. В августе 1941 года он записался добровольцем в партизанский отряд. Две недели на подготовку - и бои. Отряд выполнял разные задания командования фронта. Товарищи по оружию ценили в нем простоту, скромность, смелость, общительность. Его часто посылали в разведку. Но нашелся предатель, отряд оказался в окружении. 15 декабря 1941 года на лагерь отряда внезапно напали фашисты. Силы были неравны. Отряд начал отходить в глубь леса. Надо было задержать врага, дать возможность отряду оторваться от карателей. Решался вопрос, кому оставаться один на один с врагом. «Идите#33 Я вас прикрою»,- коротко сказал Бориса. И залег с пулеметом на краю леса. Он был одни против десятков врагов. И не знал, сможет ли догнать отряд. Но даже думать об этом было некогда: надо было продержаться как можно дольше, чтобы товарищи успели уйти, Борис нажал на гашетку. Через несколько дней, когда отряд вернулся на базу, чтобы взять из тайника боеприпасы и продукты, партизаны нашли изувеченное тело Бориса Окинина. Он был весь покрыт ножевыми ранами, особенно лицо, имелся на погибшем и след от единственной пули. Это фашисты, очевидно, вымещая злобу за неудавшееся нападение на отряд, вырезали узоры на убитом. Было ему тогда 29 лет. Посмертно награжден медалью «За отвагу». Бориса похоронили на месте гибели, на поляне в лесу. После войны товарищи по отряду и заводу поставили Окинину памятник. И вот уже много лет чьи-то заботливые руки обновляют его свежей краской, сажают деревья, кусты и цветы в глухом лесу, отдавая дань уважения погибшему воину, нашему земляку-партизану. Городские и районные органы внутренних делОб использовании информации сайтаВсе материалы сайта Министерства внутренних дел Российской Федерации могут быть воспроизведены в любых средствах массовой информации, на серверах сети Интернет или на любых иных носителях без каких-либо ограничений по объему и срокам публикации. Это разрешение в равной степени распространяется на газеты, журналы, радиостанции, телеканалы, сайты и страницы сети Интернет. Единственным условием перепечатки и ретрансляции является ссылка на первоисточник. Никакого предварительного согласия на перепечатку со стороны Министерства внутренних дел Российской Федерации не требуется. МИЛИЦИЯ ЧЕРЕПОВЕЦКОЙ ГУБЕРНИИ В 1918-1927 ГОДАХВ числе 13 наркоматов, образованных на II Всероссийском съезде Советов 25-26 октября (7-8 ноября) 1917 года, был и Народный комиссариат внутренних дел (НКВД). На него были возложены функции практического руководства строительством Советов на местах, организации охраны общественного порядка и т. д. В декабре 1917 года при Совете Народных Комиссаров была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК). Ее председатель Ф. Э. Дзержинский был членом коллегии НКВД, поэтому нарком внутренних дел Г. И. Петровский считал его своим подчиненным, а чрезвычайную комиссию - структурным подразделением наркомата. Но ВЧК заняла исключительное положение, а Дзержинский появился на заседании коллегии только в 1919 году, когда сам стал наркомом[1]. На местах возникали аналогичные органы управления. Например, в декабре 1917 года в Череповце был создан уездный наркомат внутренних дел, который возглавил А. А. Башмаков[2]. В его ведении были вопросы, связанные с охраной общественного порядка, а до создания городской ЧК - и борьба с контрреволюцией. Для организации собственной силовой структуры 10 ноября 1918 года НКВД РСФСР издает постановление о создании рабочей милиции. Этот день стал днем профессионального праздника советской (российской) милиции. В постановлении НКВД не предусматривались конкретные организационные формы милицейского аппарата. И в центре, и на местах в роли милиции выступали бойцы Красной гвардии. Формирование милиции на штатных началах было положено только в 1918 году, после того как отряды Красной гвардии были переформированы в подразделения РККА. В июле 1918 года в Москве состоялся съезд председателей губернских исполнительных комитетов. На этом съезде присутствовал и председатель исполкома Совета Череповецкой губернии И. В. Тимохин (названная губерния была создана в июне 1918 года из Череповецкого, Устюженского, Кирилловского, Белозерского и Тихвинского уездов). На съезде выступил Председатель СНК РСФСР В. И. Ленин, который предложил приступить к созданию штатной милиции. После того как съезд принял соответствующую резолюцию, на местах стали создавать губернские и уездные органы милиции. Но окончательно структура стала оформляться после издания Инструкции НКВД и НКЮ РСФСР от 12 октября 1918 года Об организации советской рабоче-крестьянской милиции . В НКВД было создано Главное управление милиции, на местах - губернские и уездные управления. Низовым звеном аппарата стал городской или волостной участок во главе с участковым начальником, в ведении которого находились старший и младший милиционеры. Один участок приходился на 5 тысяч жителей. Из этого расчета строилось и штатное расписание управлений милиции. Инструкция определяла и функциональные обязанности милиции, которые можно подразделить на три группы: первая - охрана Советской власти, наблюдение за исполнением всех ее законов и распоряжений по учету, распределению и соблюдению твердых цен на продукты и своевременное оповещение населения о ее распоряжениях вторая - охрана общественного порядка, действия во время стихийных бедствий, наблюдение за санитарным состоянием и благоустройством территории, выдача документов, удостоверяющих личность третья - проведение оперативно-розыскных мероприятий, предварительное расследование. Последнюю группу задач призван был выполнять образованный 5 октября 1918 года и подчиненный милиции уголовный розыск. Отделы уголовного розыска создавались в городах с населением от 40 до 50 тысяч человек. В губернском городе Череповце было 14,6 тысячи жителей, поэтому в нем имелся только губернский подотдел уголовного розыска, в котором числилось 6 человек (начальник, помощник и 4 агента). Эти 6 человек обслуживали всю губернию. В 1919 году в Череповецкой губернии был создан отдел внутреннего управления при губисполкоме. Руководили им коллегия (в ее составе находились руководители губернской милиции, губчека и лагеря принудительных работ) и заведующий отделом. В структуре милиции имелись следующие подотделы: уголовного розыска, уездно-городской, промышленной милиции и инспекторский. В подчинении у губернской милиции находилась милиция Череповецкого, Устюженского, Тихвинского, Белозерского и Кирилловского уездов. Уезды делились на районы, а последние, в свою очередь, - на волости. В штате волостной милиции было 4 человека - начальник, делопроизводитель, старший милиционер и младший милиционер. На первых порах с комплектованием личного состава проблем не было, потому что служба в милиции освобождала от мобилизации в Красную Армию. Но эта льгота сохранялась недолго. 28 октября 1919 года 160 сотрудников череповецкой милиции были направлены на фронт[3]. Вместе с милицией ушел на фронт и отряд ВЧК. Оставшиеся на местах сотрудники не могли справиться с преступностью. Особую опасность представляли банды дезертиров. Для разгрома двух банд в Устюженском уезде пришлось привлекать воинскую часть[4]. Во время Гражданской войны сотрудники череповецкой милиции, набранные с большим трудом, еще не раз отправлялись на фронт. После войны в связи с демобилизацией положение с личным составом улучшается. На руководящие посты назначаются бывшие красные командиры, имевшие особые заслуги. Например, помощником, а затем и начальником подотдела уголовного розыска стал П. Л. Павловцев - бывший командир Череповецкого отряда Красной гвардии, участник Гражданской войны, кавалер ордена Красного Знамени. В 1921 году при губмилиции стали действовать трехмесячные курсы подготовки младшего командного состава рабоче-крестьянской милиции (вскоре переименованные в школу милиции). На них обучалось до 20-25 человек. Школа готовила младших милиционеров и агентов уголовного розыска (угро) 11 разряда[5]. В 1921 году в милиции была проведена первая крупная чистка : из органов стали убирать всех бывших независимо от того, был ли это бывший армейский офицер или работник царской полиции. Надо сказать, что сокращение штатов было оговорено Инструкцией Череповецкого губисполкома от 8 октября 1921 года. Количество бывших белых офицеров в учреждениях не должно было превышать 15 процентов[6]. На ответственную работу бывших допускали только в исключительных случаях. Но какая работа в милиции является ответственной, а какая нет, сказать было сложно, поэтому на всякий случай из губернского аппарата уволили трех из четырех работавших там бывших офицеров. Они занимали посты, не связанные с оперативной работой. Ни один из сокращенных не был кадровым офицером. Один - бывший казначей, другой - военный чиновник. Ни тот ни другой в белой армии не служили. А вот биография третьего - А. А. Гарманова - представляет интерес. Он тоже не был кадровым военным. Перед войной успел закончить реальное училище. На Первую мировую войну пошел вольноопределяющимся, закончил школу прапорщиков, стал командиром роты 434-го Череповецкого пехотного полка. Был ранен, имел боевые награды. После расформирования полка уехал в Сибирь, где был мобилизован в армию Колчака. До октября 1920 года служил начальником конной разведки. После разгрома Колчака остался в Иркутске, был арестован, долго проверялся ЧК. И снова был мобилизован - на этот раз в Красную Армию. В начале 1921 года демобилизовался и прибыл в Череповец. Устроился на службу в отдел управления в качестве переписчика. Успел отработать полгода и попал под сокращение[7]. В 1922-1923 годах наркомом внутренних дел и председателем ОГПУ стал Ф. Э. Дзержинский, который объединил оба ведомства. Работники ОГПУ заняли привилегированное положение. Заработная плата у них была выше, а финансирование милиции было переведено на местный бюджет. Волостную милицию, таким образом, должна была финансировать волость. Переход на местное финансирование привел к тому, что ухудшилось материально-техническое обеспечение работников, и из милиции стали уходить лучшие сотрудники. Не хватало средств на содержание школы милиции, и ее перевели на положение губернского резерва: стали вести подготовку частей особого назначения (ЧОН) - вооруженных формирований из числа наиболее прогрессивных трудящихся . В 1922 году началась очередная чистка . Из губернской милиции было уволено около 100 сотрудников. Часть из них - около 30 человек - была уволена и отдана под суд за взяточничество и кражи. При общей безработице в губернии в милиции был некомплект и не было желающих туда идти служить[8]. Штатных сотрудников приходилось заменять чоновцами . В 1923 году отряд ЧОН принял участие в ликвидации трех банд: вместе с ОГПУ - в разгроме банды Панькина и братьев Бекешкиных, действовавших на территории Череповецкой, Ярославской и Тверской губерний банды Рябова, нападавшей на частные дома и учреждения и третьей, самой крупной, - банды Николаева. Сам Николаев - бывший чекист представлялся во время налетов то чекистом, то работником угро. В 1921 году Николаев смертельно ранил сотрудника Ч К Королева. На Николаева была устроена настоящая охота. Были задействованы и милиция и ГПУ. В августе 1923 года банда попала в засаду, устроенную начальником уголовного розыска Л. С. Наседкиным, который был во главе отряда ЧОН. Николаев был ранен и арестован. В январе 1924 года состоялся суд, в качестве обвиняемых было привлечено 34 человека[9]. 24 мая 1922 года ВЦИК принимает новое Положение об НКВД. По Положению, при НКВД было образовано Центральное административное управление (ЦАУ), в подчинение которого переводились милиция и уголовный розыск. Но в действие новое Положение вводилось только с 1923 года, когда наркомом внутренних дел стал А. Г. Белобородов. И если с момента создания ВЧК и милиции их обязанности было очень сложно разграничить, то с этого времени разделение функций милиции и ОГПУ стало более четким. Отдел внутреннего управления при Череповецком губисполкоме был реорганизован в административный отдел. Начальник отдела был одновременно и начальником губернской милиции. В январе 1924 года уголовный розыск Череповецкой губернии также был лишен самостоятельности и переведен в подчинение административного отдела. Начальник уголовного розыска Бабин не сразу смирился с этим. В. И. Леген - начальник губ-милиций - направил на имя председателя исполкома Быстрова докладную, в которой предлагал снять с должности начальника подотдела угро Бабина за отказ подчиняться приказам начальника административного отдела и заменить его более дисциплинированным сотрудником[10]. Но исполнить свое желание Леген не успел. Его перевели на другую должность, и Бабин остался начальником уголовного розыска губернии до июля 1924 года. В начале 1920-х годов по всей территории РСФСР начались ударные кампании по борьбе с преступлениями, признанными особо опасными для социалистического строительства . Первой стала антисамогонная кампания, так как самогон подрывал одну из существенных монополий государства - на изготовление и продажу водки. Уголовный кодекс РСФСР от 1922 года устанавливал наказание не только за изготовление и хранение самогона с целью сбыта, но и за изготовление для собственного потребления. Наказание по статье 140 УК РСФСР - так называемой самогонной статье - в зависимости от тяжести вины могло колебаться от административного штрафа до лишения свободы. Для улучшения работы сотрудников милиции был предусмотрен стимул - премия в размере 50 процентов назначаемого штрафа[11]. В Череповецком уезде самыми неблагополучными по самогоноварению были признаны Череповецкая и Боровская волости. В 1923-1924 годах в Череповецком уезде ежемесячно конфисковывалось от 300 до 600 бутылок самогона, от 45 до 90 самогонных аппаратов, отдавалось под суд от 50 до 100 человек[12]. Второй важной задачей в работе милиции было изъятие оружия у населения. Несмотря на то, что на территории губернии крупных военных действий в годы Гражданской войны не велось, оружие у населения имелось. Это и неудивительно, учитывая, что демобилизованные солдаты подчас привозили оружие с собой. По оперативным данным уголовного розыска, в 1923 году у населения только револьверов системы наган имелось 10 штук. Из волостных управлений приходили ориентировки примерно такого содержания: У псаломщика Чуровской церкви Починковской волости Филатова имеется два револьвера. Один из револьверов он давал своему племяннику. из которого тот стрелял публично [13]. Совещание начальников уездно-городской милиции, состоявшееся 2 июня 1923 года, отмечало: До сих пор результаты работы не увеличились в процентном отношении! Оружие у населения должно быть изъято! [14]. Но работа по изъятию оружия шла с большими трудностями. Часто наблюдалось несоответствие между тем, что сообщалось из волостей, и реальными фактами. Комиссар уездной милиции докладывал начальнику губмилиции: Получаемый материал приходится направлять на прекращение прокурору, ибо та-ковый только заключается в бумагомарании , - и предлагал привлечь к работе по изъятию оружия отдел ГПУ[15]. Еще одной серьезной задачей, стоявшей перед милицией, была борьба с дезертирством. В начале 1920-х годов на территории СССР размещение армейских подразделений осуществлялось по национально-территориальному принципу. В Череповецкой губернии был размещен 30-й Череповецкий полк 10-й стрелковой дивизии. Службу в полку несли жители губернии, многие из которых - вчерашние крестьянские парни, которые не желали оставлять свои семьи и дезертировали. Особенно трудно приходилось сотрудникам милиции в период проведения ярмарок, куда привозились самогонка и оружие. Начинались дебоши, пьяные драки. Милиция Череповецкого уезда накануне ярмарок старалась взять ситуацию под контроль. Для этой цели на всех дорогах выставлялись заставы, которым предписывалось изымать оружие и самогон, нарушителей доставлять в дежурную часть [16]. Кроме государственных кампаний , правоохранительные органы губернии занимались расследованием различных уголовных преступлений - убийств, краж, грабежей. По докладу губернского прокурора, статистика преступлений, уголовные дела по которым были направлены в суд в 1923-1924 годах[17], выглядела следующим образом:

* Статья 99 УК - самовольная лесопорубка. ** Статья 140 УК - самогоноварение. Надо отметить, что статистика 1920-х годов отличалась от современной. Например, убийства могли быть отнесены к разным видам преступлений в зависимости от того, давалась ли им оценка политических или бытовых . Одной из главных проблем милиции 1920-х годов являлись некомплект личного состава, а также его низкая квалификация. Подавляющее большинство сотрудников имело низшее образование. Встречались и совсем неграмотные сотрудники[18]. Работники милиции нередко бывали грубы с населением. Вот что пишет в своем приказе начальник губмилиции Степанов: Начальникам милиции губернии. Приходится слышать нарекания на нетактичность и грубость милицейских работников. Должен быть соблюден такт, вежливость. Применение насилия - карается! [19]. На заседаниях фракции беспартийных сотрудников рассматривались жалобы на действия милиции на местах, например следующего содержания: Ночью приходят с обыском к беременной женщине, стучат сапогами [20]. Низкая квалификация работников милиции была связана с большой сменой личного состава. За 1924 год текучесть кадров составила по Череповцу 40,5 процента, по губернии - 57,5 процента[21]. За период с 1923 по 1924 год в губернской милиции сменилось 6 начальников![22] В 1924 году на заседании коллегии НКВД РСФСР заслушивались руководители административных отделов неблагополучных в этом отношении губерний. Одной из таких губерний была и Череповецкая. В декабре 1924 года на имя начальника административного отдела поступил циркуляр за подписью наркома Белобородова, в котором выражалась озабоченность низкой квалификацией личного состава и текучестью кадров. Предлагалось провести соответствующую работу по повышению квалификации и укреплению личного состава[23]. Главной же причиной текучести кадров оставалась низкая зарплата. В 1925 году младший милиционер получал 15 рублей. Самую большую зарплату имел начальник милиции - 31 рубль 50 копеек[24]. В 1924 году милицию начали лихорадить слухи о том, что ее полностью подчинят ОГПУ. Для этого были серьезные основания. Во-первых, заместитель начальника ОГПУ Генрих Ягода подготовил проект объединения НКВД и ОГПУ. Во-вторых, согласно Постановлению ВЦИК СССР от 9 мая 1924 года, борьба с бандитизмом была возложена на ОГПУ, в подчинение которого в этом случае переходила и милиция. Кое-где на местах этот документ был использован в качестве обязательного к исполнению. Попытка ОГПУ подчинить себе органы милиции натолкнулась на противодействие со стороны наркома внутренних дел А. Г. Белобородова. В своем обращении к Президиуму ЦИК СССР он писал: Передача милиции ОГПУ не сделает милицию хорошей. В чем беда милиции, в чем ее недостатки? В том, что милиции соответствующие политические органы не уделили должного внимания. Передача 70-тысячной армии милиции в ОГПУ привьет милиции чувство (присущее всем работникам ОГПУ) исключительности своих прав и к улучшению работы не приведет [25]. Параллельно с обращением всем начальникам административных отделов (в том числе и Череповецкого гу-бисполкома) был разослан циркуляр № 213-с от 21 мая 1924 года за подписью наркома внутренних дел Белобородова, помеченный грифом совершенно секретно , следующего содержания: I. Постановлением (секретным) Президиума ЦИК на ОГПУ возложено руководство борьбой с бандитизмом. 2. Согласно постановлению, местности, неблагополучные по бандитизму, устанавливаются постановлением ЦИК и СНК на срок в течение 2-х месяцев. 3. Только после вынесения такого постановления милиция и уголовный розыск могут быть подчинены в оперативное подчинение ОГПУ [26]. Череповецкий административный отдел также получил запрос о наличии в пределах губернии бандитов. Ответ от 2 июля 1924 года начальника административных органов - начальника милиции Нелюбина - в Центральное административное управление НКВД был таким: В пределах Череповецкой губернии по линии бандитизма не замечено за исключением случая, имевшего место 5 июня 1924 года в Тихвинском уезде - ограбление гражданина шайкой из 9 человек [27]. Между тем, несмотря на политические и экономические проблемы, работа милиции Череповецкой губернии оценивалась удовлетворительно. В 1924 году самая высокая раскрываемость преступлений была в Белозерском уезде - 96 процентов. Самая низкая - в Ус-тюженском - 36 процентов. Средний же показатель по губернии составлял 60 процентов[28]. Материальное положение сотрудников не улучшалось. В 1927 году заработная плата в месяц составляла у рядового сотрудника 34 рубля, у сотрудника уголовного розыска - 50, начальника подотдела - 80, у начальника милиции губернии - 90 рублей! Существовала надбавка губисполкома за выслугу лет - от 3 до 8 рублей. При этом она не распространялась на руководство и уголовный розыск [ 29]. Средняя же зарплата по стране составляла на тот момент 80 рублей. В 1927 году Череповецкая губерния была ликвидирована. Административный отдел губисполкома был реорганизован в административный отдел Череповецкого окружного исполкома Ленинградской области. ПРИМЕЧАНИЯ 1. Некрасов В. Оплачено дорогой ценой // Советская милиция. 1989. № 8. С. 50-53. 2 Бланк А. С. Катаников А. В. Череповец. Вологда: Вологодское книжное издательство, 1963. С. 77. 3 Советская милиция: история и современность. 1917-1987 / Под ред. А. В. Власова. М. 1987. С. 51. 4 Там же. 5 ЧЦХД. Ф. 18. On. 1. Д. 31. Л. 1. 6 Там же. Ф. 252. On. 2. Д. 1. Л. 2. 7 Там же. Л. 14. 8. Солодянкина О. Ю. Повседневная жизнь губернского города послереволюционных лет // Исторические и историографические аспекты традиций: Тезисы докладов научной конференции. Череповец, 2000. С. 25. Источники: | |

| Просмотров: 558 | |

| Всего комментариев: 0 | |